Fördermittel

Hier finden Sie einige unverbindliche Hinweise zu Förderprogrammen, die für private Modernisierungs- und Sanierungsprojekte in Zellerfeld nutzbar sind (bitte eigenständig auf Aktualität prüfen).

- Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen

Förderprogramm u.a. für Privatpersonen, die zum Erhalt eines Baudenkmals verpflichtet sind.

Förderbar sind denkmalbedingte Mehrausgaben bei Maßnahmen zur Sicherung, Instandsetzung und Unterhaltung von Kulturdenkmalen (Wiederherstellung, Ersatz von Bauteilen, baugeschichtliche oder restauratorische Untersuchung und Dokumentationen, Architekten- und Ingenieurhonorare, Darstellung der denkmalpflegerischen Bedeutung eines Kulturdenkmals). Die Förderung erfolgt als Zuschuss mit i.d.R. bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bei einer Bagatellgrenze von 3.000,- Euro. Die Beantragung erfolgt über die untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Goslar. - Altersgerecht Umbauen – Einbruchschutz – Investitionszuschuss

Förderprogramm für Privatpersonen.

Investitionszuschuss für Maßnahmen zum Einbruchschutz. Die Höhe des Zuschusses beträgt für Einzelmaßnahmen mit Investitionskosten von bis zu EUR 1.000 20 Prozent und darüber hinaus 10 Prozent der förderfähigen Investitionskosten in Höhe von mindestens EUR 500,00 und höchstens EUR 15.000. - Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)

Zuschuss bei Projekten der Steigerung der Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Smart Cities & Regionen, Wohnungsbau & Modernisierung, Fördergebiet: Nutzbar u.a. durch Privatperson, gefördert werden Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle (Dämmung der Gebäudehülle, Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Fenstern, Außentüren und -toren, sommerlicher Wärmeschutz etc.) sowie Anlagentechnik (z.B. raumlufttechnische Anlagen inklusive Wärme-/Kälterückgewinnung, digitale Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bei Wohngebäuden, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik bei Nichtwohngebäuden, Kältetechnik zur Raumkühlung bei Nichtwohngebäuden, energieeffiziente Innenbeleuchtungssysteme bei Nichtwohngebäuden) und Erneuerbare Energien für Heizungen (z.B. Austausch von Ölheizungen (Austauschprämie), Gas-Brennwertheizungen („Renewable Ready“), Gas-Hybridheizungen, Solarkollektoranlagen, Biomasseheizungen, Wärmepumpen, innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien, Erneuerbare-Energien-Hybridheizungen (EE-Hybride), Gebäudenetz und Anschluss an ein Gebäudenetz oder Wärmenetz). Die Fördersätze liegen zwischen 20 und 50 Prozent. - Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG)

Förderfähig sind Maßnahmen zur Sanierung von Wohngebäuden zu Effizienzhäusern. Die Förderquoten betragen:

- Effizienzhaus Denkmal: 25 Prozent

- Effizienzhaus 100: 27,5 Prozent

- Effizienzhaus 85: 30 Prozent

- Effizienzhaus 70: 35 Prozent

- Effizienzhaus 55: 40 Prozent

- Effizienzhaus 40: 45 Prozent

Bildnachweis: Andrew Netzler

Sanierungstipps

Dieser Bereich ist den Mitgliedern von Pro Zellerfeld vorbehalten.

Bauforschung & Baugeschichte

Hier sind Hintergründe zur Bauforschung und Baugeschichte von Zellerfeld sowie die Baugeschichten einzelner Gebäude zu finden.

Baugeschichten von Einzelgebäude

- Zellweg 20

Primarius-Pfarrhaus und Superintendentur (Baudenkmal)

Bildquelle: pixabay

Sanierungsgebiet Clausthal-Zellerfeld

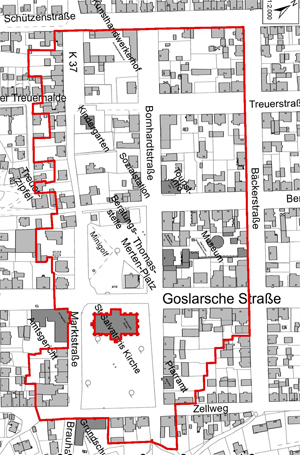

Sanierungsgebiet Zellerfeld

Der öffentliche Raum in Zellerfeld macht in weiten Strecken einen wenig gepflegten Eindruck. Zahlreiche Straßen sind in einem desolaten Zustand, und viele Gebäude im Quartier weisen einen beträchtlichen Sanierungsstau sowie hohe Leerstandsquoten auf. Gerade der historische und unter Denkmalschutz stehende Gebäudebestand des barocken Schachbrettviertels, welcher rund ein Drittel aller Häuser hier ausmacht, befindet sich vielfach in beklagenswerter Verfassung.

Im Jahr 2017 erreichte die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld die Aufnahme des historischen Schachbrettviertels im Ortskern Zellerfeld als Sanierungsgebiet in das niedersächsische Städtebauförderungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, welches 2020 in das Förderprogramm “Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“ überführt wurde. Damit standen bei einem Eigenanteil der Stadt bei 10 % bis zu 3,22 Millionen Euro als Fördermittel zur Sanierung des Quartiers zur Verfügung.

Widerstand gegen das Sanierungsgebiet

Es wurde ein eng umrissenes Gebiet im Zentrum von Zellerfeld um den Thomas Mertens-Platz, ein Areal, welches sich durch eine hohe Baudenkmaldichte auszeichnet, als Sanierungsgebiet festgelegt:

Ab 2020 ging die Stadtverwaltung dann zusammen mit einem Sanierungsträger auf sanierungsinteressierte Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer im Sanierungsgebiet zu. Die Art der Kontaktaufnahme erwies sich jedoch als problematisch. So stieß die kommunikativ vielfach als wenig sensiblen und zuweilen gar als übergriffig empfundenen Art des verantwortlichen Mitarbeiters der Stadt auf Unwillen und auf Abwehr. Hinzu kamen Missverständnisse, die schließlich in offenen Widerstand in der Zellerfelder Bevölkerung gegen das Sanierungsgebiet umschlugen. Starke Abwehr lösten die sich aus dem Denkmalschutz ergebenden gestalterischen Anforderungen nicht nur an die Baudenkmale selbst, sondern auch an die benachbarten Gebäuden aus. Mit dem Wort vom scheinbar geplanten "Flächendenkmal" etablierte sich ein gegen das Sanierungsgebiet gerichteter "Kampfbegriff". Verkannt wurde herbei jedoch, dass diese Regelungen auf den gesetzlichen Bestimmungen zum Denkmalschutz basierten, und dass sie auch ohne das Sanierungsgebiet gültig waren. Ebenso löste die Forderung nach einer von den Eigentümerinnen und Eigentümern nach Abschluss des Sanierungsverfahrens ggf. zu leistende Abgabe als Ausgleich für möglicherweise eintretende Wertsteigerungen der Grundstücke im Sanierungsgebiet Ablehnung aus.

Anstatt diesen Argumenten sachlich zu begegnen gab die Stadt dem sich formierenden Widerstand durch die Art und Weise der Gestaltung des Beteiligungsprozesses eine öffentliche Plattform: Sie richtete einen öffentlich tagenden Sanierungsbeirat ein, in welchem die Gruppe derjenigen, welche das Sanierungsgebiet ablehnten, ihren Unmut intensiv formulierten und hier schnell die Oberhand gewannen. Mäßigende Stimmen, insbesondere die der lokalen Gewerbetreibenden, wurden schnell leiser, nachdem seitens der Sanierungsgebiet-Kritiker über Soziale Medien starker Druck aufgebaut wurden. Eine sachliche und auf Verständigung ausgerichtete Diskussion wurde immer schwieriger, und es folgten erste Austritte aus dem Sanierungsbeirat, der dann auch nicht mehr einberufen wurde. Dies und die in den Sozialen Medien in teilweise sehr rüder Form geführte Diskussion hatten aber in der Öffentlichkeit bereits zu einer starken Polarisierung der öffentlichen Meinung geführt. Unglücklicherweise fiel dies genau in die Phase des Kommunalwahlkampfes, den wiederum einige der Beteiligten auch in den Sozialen Medien führten und der auch am Thema "Sanierungsgebiet" verankert wurde.

Erhalt des Sanierungsgebiets

Nachdem die Politik der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in der Tat eine eine zeitlang die Beendigung des Sanierungsgebiets erwog beschloss der Rat dann im Jahr 2021 doch, das Sanierungsgebiet Zellerfeld fortzuführen. Hierzu verabschiedete der Rat eine Modernisierungsrichtlinie, welche inzwischen die Umsetzungsmodalitäten regelt.

Barrieren für umfassende Sanierungsprojekte

Die zuvor stattgefundene Polarisierung der Öffentlichkeit wirkt allerdings in den nun gültigen Rahmenbedingungen für Sanierungsförderungen fort und macht sie leider für umfassende Sanierungsvorhaben unattraktiv. Die zuvor beabsichtigte Förderung von umfassenden Sanierungen ganzer Gebäude ist einer Fokussierung auf Klein- und Kleinstprojekten gewichen - die Modernisierungrichtlinie benennt hier explizit die Modernisierung von Fahrradständern oder Mülltonnenhäuschen. Für wirklich umfassende Sanierungsprojekte hat die Stadt die Förderbedingungen ausgesprochen unattraktiv gestaltet:

- Hohe Auflagen: Die Auflagen für Förderungen sind ausgesprochen hoch. So dürfen beispielsweise nur zertifizierte und damit sehr teure Firmen und Materialien eingesetzt werden, dies verteuert die Sanierungsvorhaben exorbitant.

- Geringe Förderquoten: Die Förderquoten sind ausgesprochen schlecht und gegen kaum über das hinaus, was andere Förderprogramme anbieten (die dann auch oft mit weit geringeren Förderauflagen verbunden sind). Die Hauptlasten der Sanierungen sind also ohnehin zum überwiegenden Teil privat zu tragen.

- Hoher bürokratischer Aufwand: Zur Kontrolle der Einhaltung der Förderbedingungen verlangt die Stadt ein umfassendes Kontrollrecht der Grundbucheinträge mit einer jährlichen Vorlagepflicht durch die Hausbesitzer - in einem Sanierungsvertragsentwurf wurde hier eine Laufzeit von 30 Jahren benannt

- Hohe finanzielle Risiken bishin zum Insolvenzrisiko: Zur Absicherung ggf. anfallender Rückzahlungen der eigentlich nicht-rückzahlbaren Zuschüsse verlangt im Fall von Verstößen gegen die Förderbedingungen verlangt die Stadt langfristige und den Gebäudewert belastende Grundbucheinträge, und sie benennt zudem hohe Verzinsungsverpflichtungen - genannt wurde in einem Sanierungsvertragsentwurf eine Laufzeit von 30 Jahren sowie ein Verzinsungswert von 17,5%.

Unter diesen Bedingungen eine Förderung in Anspruch zu nehmen ist betriebswirtschaftlich hochriskant und unsinnig. Entsprechend haben sich inzwischen unserem Kenntnisstand zufolge alle interrssierten Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer von ihren Sanierungsvorhaben zurückgezogen. Umgesetzt wurde bislang lediglich ein einziges umfassendes Sanierungsvorhaben - und dies nur deshalb, weil alle Weichenstellungen für dieses Vorhaben vor 2021 erfolgten und das Projekt bis zum Inkrafttreten der Modernisierungsrichtlinie weit fortgeschritten war.

In der aktuellen Situation drängt sich der Eindruck auf, dass Rat und Politik der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld kein Interesse an einer Förderung der Modernisierungsvorhaben von historischer Bausubstanz in Zellerfeld haben.

Sanierung der historischen Gebäude oder Neubaugebiete?

Anstatt attraktive Anreize für die Sanierung der historischen Gebäude in Zellerfeld zu setzen, bringt die Verwaltungsspitze der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld immer wieder Vorschläge zur Schaffung von Neubaugebieten in Clausthal-Zellerfeld ins Spiel. Dies birgt v.a. zwei Probleme.

- Neubauten und gerade Neubaugebiete haben eine ausgesprochen schlechte Umwelt- und CO2-Bilanz. Sowohl der Bau neuer Gebäude als auch der der Verhersinfrastruktur führen zu Landschaftsverbräuchen und zu Versiegelungen. Die Produktion der Baumaterialien, insbesondere von Beton, die Transporte sowie die Bautätigkeiten selbst verursachen hohe CO2-Emissionen. Gegenüber der Sanierung historischer Gebäude im Altbestand sind Neubauten ausgesprochen unökologisch.

- Neubaugebiete würden für die (aktuell weitgehend unsanierten) Wohnraumangeboten im historischen Zentrum Zellerfelds eine starke Konkurrenz bedeuten. Historischer Wohnraum ließe sich noch schwerer vermieten, die derzeit noch bestehende Sanierungsbereitschaft für Gebäude im historischen Bestand würde weiter einbrechen, und aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit würden noch weniger Sanierungen erfolgen.

Sinnvoll wäre das Setzen attraktiver Anreize zur Sanierung der historischen Gebäude in Zellerfeld zur Stärkung loker und reginaler Identität, zur Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes und Steiegerung der Attraktivität von Zellerffeld als touristisches Ziel, in dem es sich lohnt, zu verweilen und zu konsumieren. Dies schafft Arbeitsplätze in Clausthal-Zellerfeld, es stärkt die lokale WIrtschaft, und es spühlt Steuereinnahmen in die Kasse der Stadt (Umwegrentabilität).