Zellerfelder als Idealstadt im Absolutismus und Barock

Der Harz und Zellerfeld waren für den Landesherrn von höchster Bedeutung, denn: In den mit Bergwerken mit ihren Edelmetallvorkommen füllte er seine Kassen. Aus seiner Sicht ging es daher in Zellerfeld nicht nur um den Wiederaufbau irgendeiner Stadt: Für ihn war dieser Ort - um es mit einer heutigen Begrifflichkeit auszudrücken - systemrelevant. Daher beauftragte er die damalige Stadtplanung zum Wiederaufbau nach dem Stadtbrand von 1672 als Idealstadt.

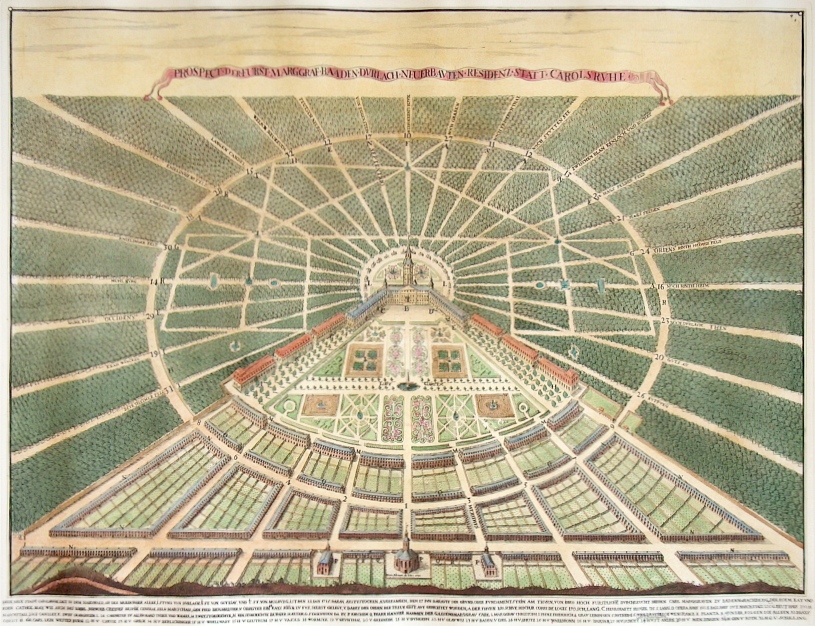

Karsruhe , 1721

Eine Idealstadt ist eine stadtplanerische Vorstellung, bei der eine Stadt einheitlich unter Einbeziehung sozialutopischer und ästhetischer Ideen entworfen und geplant wird. Zeitgeistprägend war zum Zeitpunkt des Zellerfelder Wiederaufbaus der Absolutismus, eine vom späten 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert in Europa vorherreschende Staatsform. Diese Geschichtsepoche war durch die Alleinherrschaft der Regenten gekennzeichnet, welche souverän aus eigener Machtvollkommenheit heraus und ohne wesentliche politische Beteiligung ständischer oder demokratischer Institutionen handelten.

Kunst- und kulturgeschichtlich wird diese Epoche Barock genannt. Die Ästhetik dieses Zeitalters ist feierlich, ausdrucksvoll und oft durch große Prachtentfaltung gekennzeichnet. Für diese Epoche charakteristisch war die Tendenz zum Gesamtkunstwerk und zum gestalteten Ensemble.

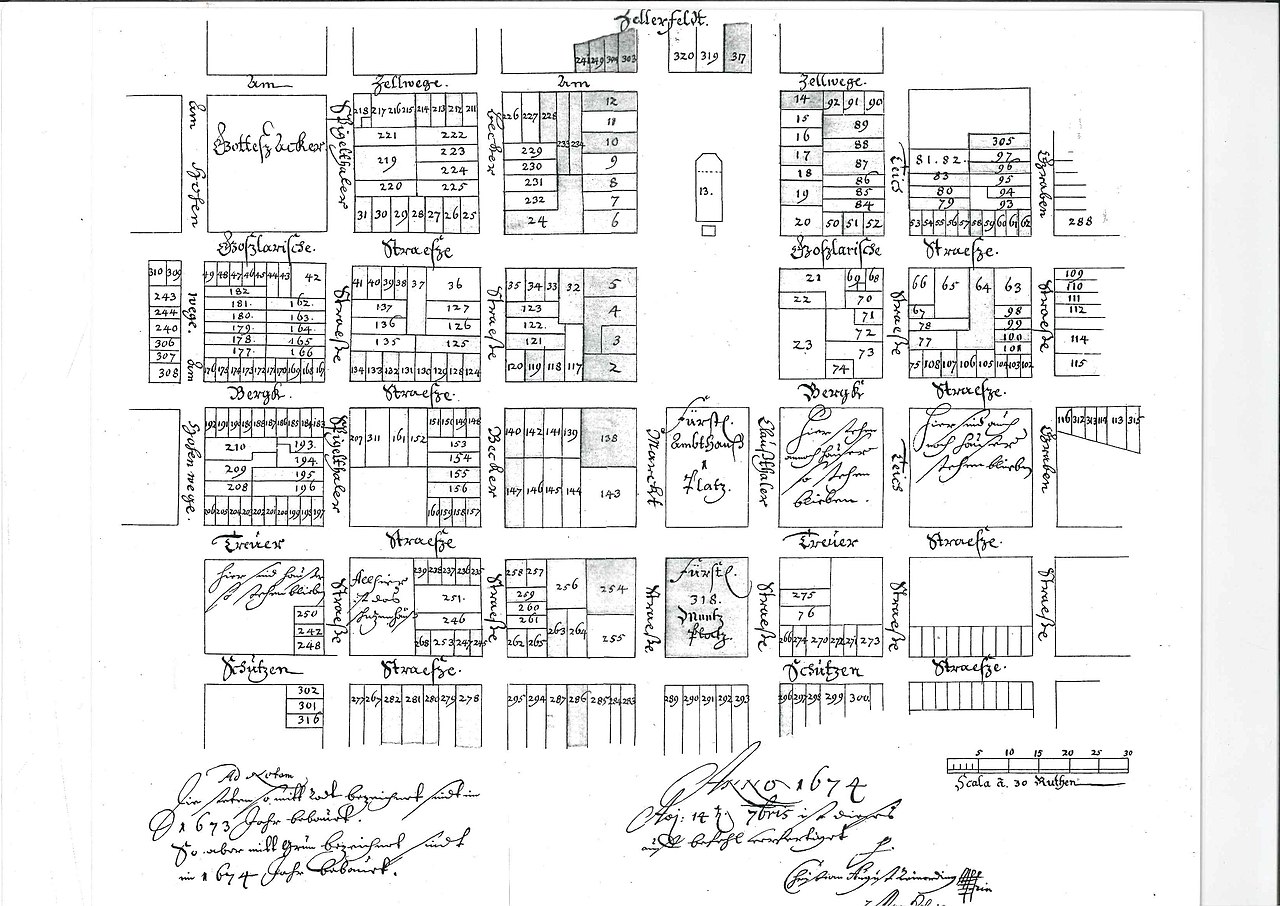

Diese Gedankenwelt lieferte die Grundlage für die neue Zellerfelder Stadtplanung. Den Auftrag hierzu erhielt der Markscheider August Reimerding, nach heutiger Begrifflichkeit ein Vermessungsingenieur. Im Einklang mit den sozialutopischen und ästhetischen Ideen des Absolutismus projektierte er 1673 ohne Rücksicht auf die frühere Stadtstruktur am Reißbrett einen völlig neuen Stadtgrundriss. Eine klare Gliederung sollte stadtplanerisch die Utopie einer Idealstadt als Spiegel einer idealen absolutistischen Gesellschaftsordnung zum Ausdruck bringen. Im Absolutismus stand der Souverän im Zentrum, um ihn herum gruppierten sich die Eliten. Mit wachsender Entfernung zum Zentrum nahm der soziale Rang der Menschen ab.

Gesüdete Karte, 1673.

Auf Basis dieses Gesellschaftmodells schuf Reimerding im neuen Zentrum von Zellerfeld einen zentralen rechteckigen Platz, den heutigen Thomas-Merten-Platz. An der höchsten Stelle platzierte er die Kirche. Am nördlichen Ende des Platzes entstand das Fürstliche Amtshaus und dahinter die Münze, in der heutigen Begrifflichkeit das Finanzamt. Damit repräsentierte die nördliche Seite des Platzes das Zentrum der weltlichen Macht. Am südlichen Ende platzierte er gegenüber der Kirche das Pfarrhaus. Mit der direkt neben dem Pfarrhaus gelegenen Lateinschule schuf er hier das geistig kulturelle Zentrum Zellerfeld, das seine Bedeutung erst zweihundert Jahre später mit dem Umzug des Pfarrbüros im ausgehenden 19. Jahrhundert verlieren sollte. In diesem Konzept der barocken Idealstadt lag eine Zentralache, deren Endpunkte die Repräsentanten der weltlichen und der kirchlichen Macht bildeten, gekrönt von der Kirche als Symbol des Himmels im Zentrum dieser Achse.

Um den Platz herum ordnete Reimerding gemäß der absolutistischen Gesellschaftsvorstellung in der ersten Reihe die Repräsentationsbauten und die Patrizierhäuser an. Erst danach kamen in den umliegenden benachbarten Straßen die Handwerkerhäuser, während die Häusern der unteren Schichten der Gesellschaft und der Arbeiterschaft in den Randlagen des Ortes eher im Osten des Ortes platziert waren.

Die Wohnquartiere und das Straßennetz projektierte Reimerding im Schachbrettmuster - daher auch der heutige Name des Quartiers Schachbrettviertel. Das Konzept entstammt ebenfalls dem Geist des Barock im Sinne des bewussten Gestaltens einer Stadt als einheitliches Ensemble. Der dem zugrunde liegende Anspruch bezieht sich auf die vollständige Beherrschung des städtischen Raumes. Breite Straßen - die bis heute modern anmuten - dienten gleichermaßen der Repräsentation, schnellen militärischen Bewegungen - und nicht zuletzt dienten sie als breit angelegte Straßen dem Brandschutz, denn auf diese Weise sollte das Übergreifen von Bränden vermieden werden.